|

当社は令和元年5月1日で創業100周年を迎えることができました。

大正8年に私の祖父である石田五左衛門が因島三庄・小用で木造船の修理を始めたのが歴史の始まりです。

石田五左衛門は明治30年8月15日に石田儀三郎・マツの5人兄弟5人姉妹の三男で、代々続いていた綱元の息子として三庄・小用で生まれました。

儀三郎は魚の仲買い業を営み、朝早く仕事に出かける為「あさおじ」と呼ばれ、自分の漁船で豊島の漁師から魚を買い、島内、尾道から、遠くは大阪まで販売していました。

商才に富み、生まれ持った才能と努力で商売も安定し、三庄で3番目に電話を引きました。

子供達には「人に使われる人になるな。何でもいいから努力し知恵を働かせて商売人になれ」と、口うるさいぐらい言って、子供達10人を育て上げたそうです。

10人の子供達が大人になって、それぞれの道を進み、全員が何らかの商売を始め、儀三郎は子供達の成長を喜び、援助しながら余生を送りました。

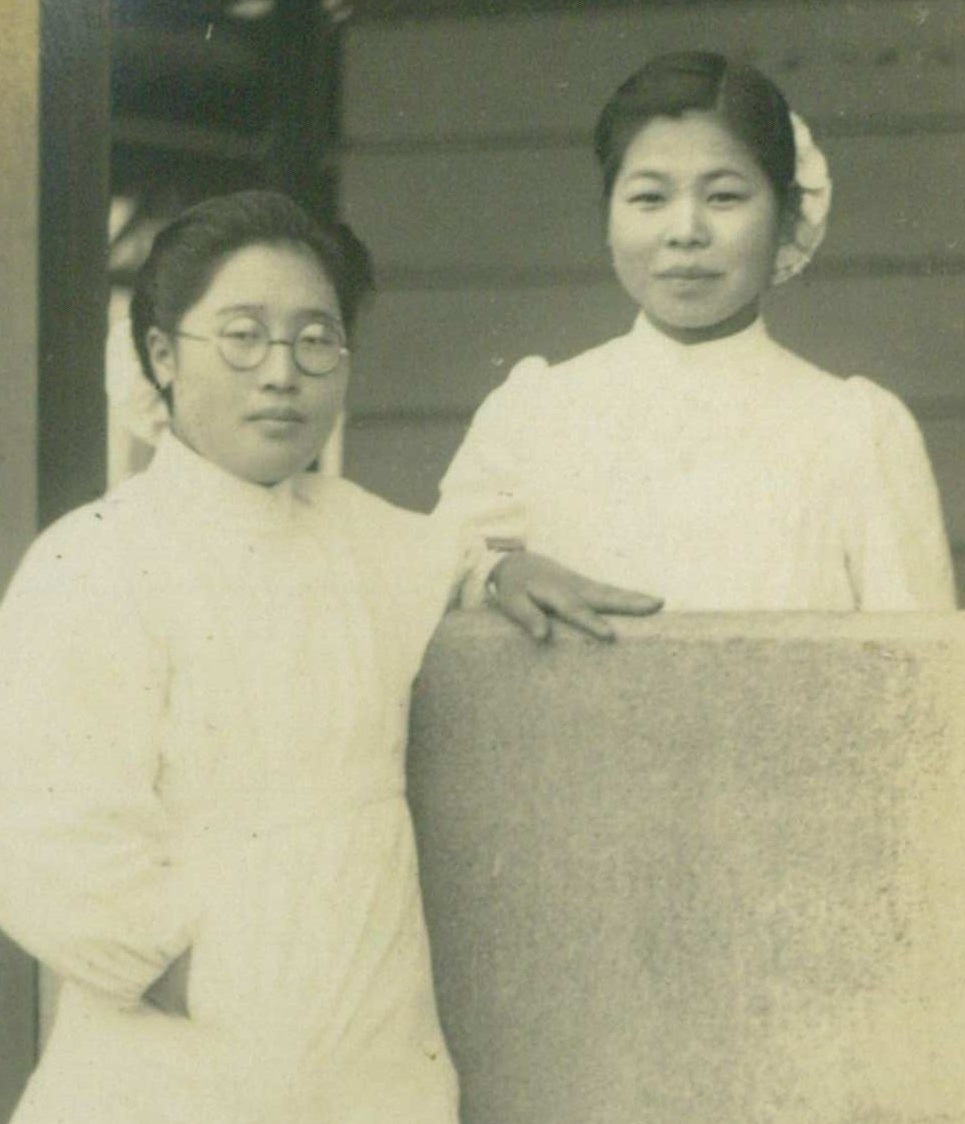

儀三郎とマツ

|

10人の中には、生きるため女郎屋から戦後の闇市まで、何でも出来るものはやったと五左衛門が言っておりました。

また、儀三郎は魚の行商で財を築き、五柱神社から折古浜に通じるトンネルを手掘りで掘り進め今も、このトンネルが唯一の折古浜に通じる生活道路となっています。

地元出身歌手である

「ポルノ・グラフィティ」の歌詞にも折古浜が

登場します。

五左衛門も、私の父・光春に儀三郎の教えを伝え、私も商売人の血筋として、受け継いでいます。

|

太平洋戦争が始まり、二番目の次郎が学校の先生をしていましたが、赤札により召集され昭和20年4月19日海軍で出向いていた南太平洋戦場で、31歳の若さで殉職しました。

戦争が終わったら、また教師を続けると言っていたそうですが、帰らぬ人となりました。

妻・栄江は嘆き悲しみ、昭和24年3月に次郎の墓を明徳寺の父・儀三郎が眠る横に建之し、石田家を離れ北九州にある添田家に帰り添田栄江として違った人生を生きたようです。

今は菩提寺であります明徳寺の五左衛門が眠る墓地の隣で、儀三郎、マツ、次郎と3人が一緒に永眠し次郎の墓石には建立・添田栄江と刻まれております。

因島は村上水軍の末裔が多く住み、明治維新から水軍の流れをくみ海運業が盛んでした。焼き玉エンジンを搭載した大型の機帆船や

尾道から物資を運ぶための小型木造貨物船の建造も盛んで、五左衛門は子供の頃から自分で船を建造したいと思っていたようです。

大正元年に15才で元服を迎え、同4年、18才になったのをきっかけに木造船造りの夢を追い求め山口県上関へ渡り、木造船業を営んでいた鹿島清七の元で船大工の修業を始めました。

大正7年夏、船大工の基本も覚えたので両親の待つ古里へ帰ろうと思って清七に相談したところ「お前は船大工の腕がいい。いずれ因島に帰って造船所を始めるんだったら、うちの娘を嫁にもらってくれ。」と言われ清七の次女で19歳のシモを嫁にもらう約束をして因島へ帰りました。

同年10月17日、三庄・小用で儀三郎、マツや兄弟の祝福を受けて結婚式を挙げ、綱元を手伝いながら氏神様である「五柱神社」の下にある折古浜に小屋を建て、儀三郎が使用していた漁船「小用丸」の修理をシモと一緒に始めました。

|

|

大正9年の五左衛門24才、シモ21才の時、長男・清松が誕生して親戚中が喜びに沸きました。初めての子でもあり、大切に育てていましたが、翌年10年4月30日、1才を待たず病死してしまいました。 |

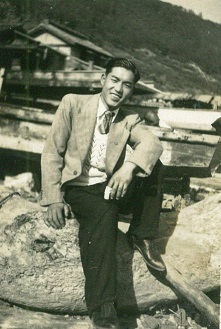

| 五左衛門 |

シモと清松、マツ |

|

|

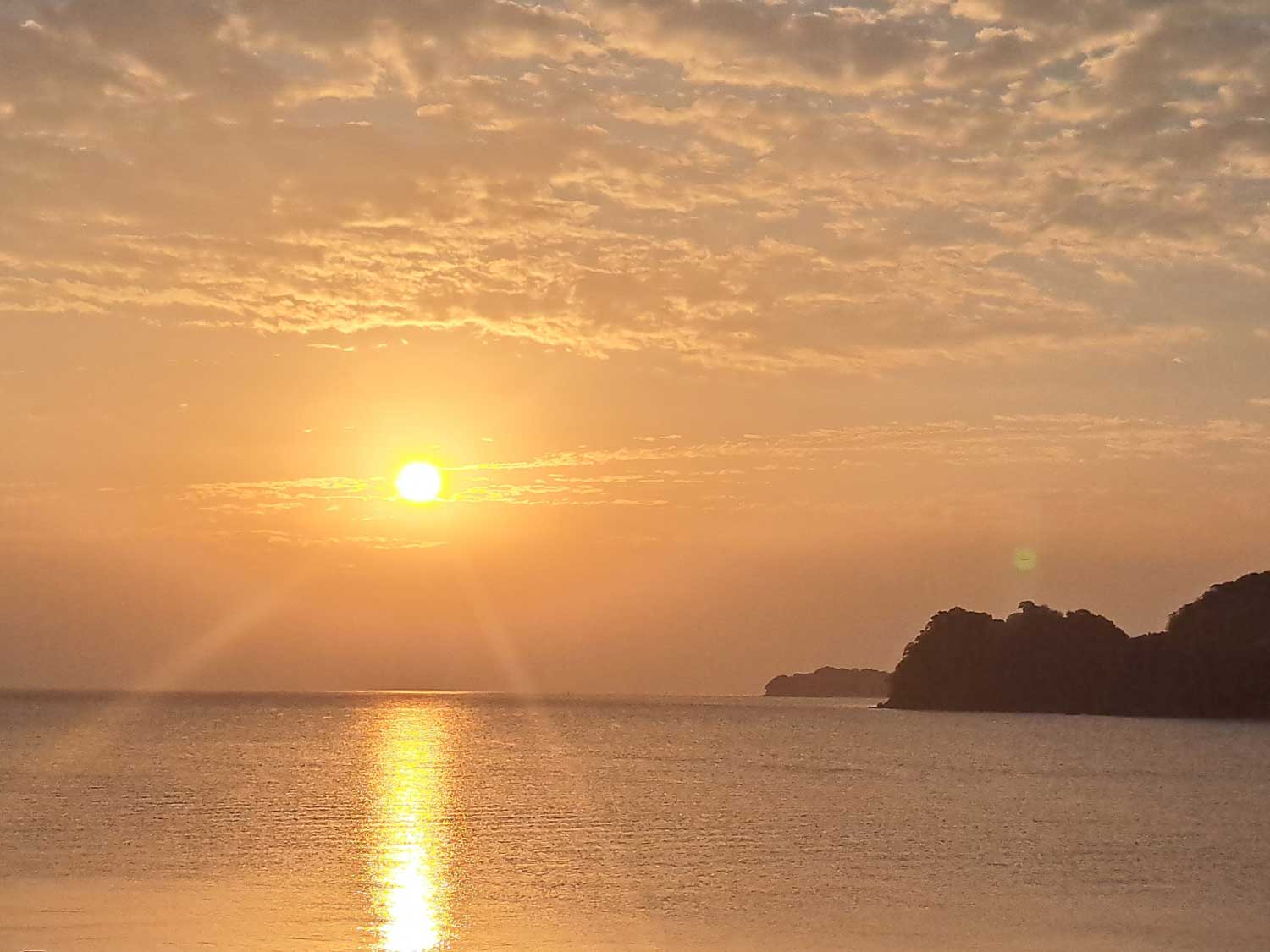

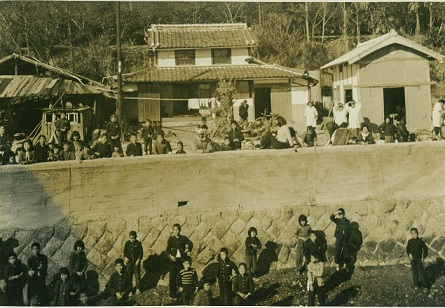

| 折古の浜 |

従業員 |

27才になった時、三男でもあるため親元を離れ三庄・千守海岸に600坪の土地を買い本格的な造船所を造ることになりました。

海岸にレールを敷き、木造船を上下架できる設備を造り家も建てました。

|

|

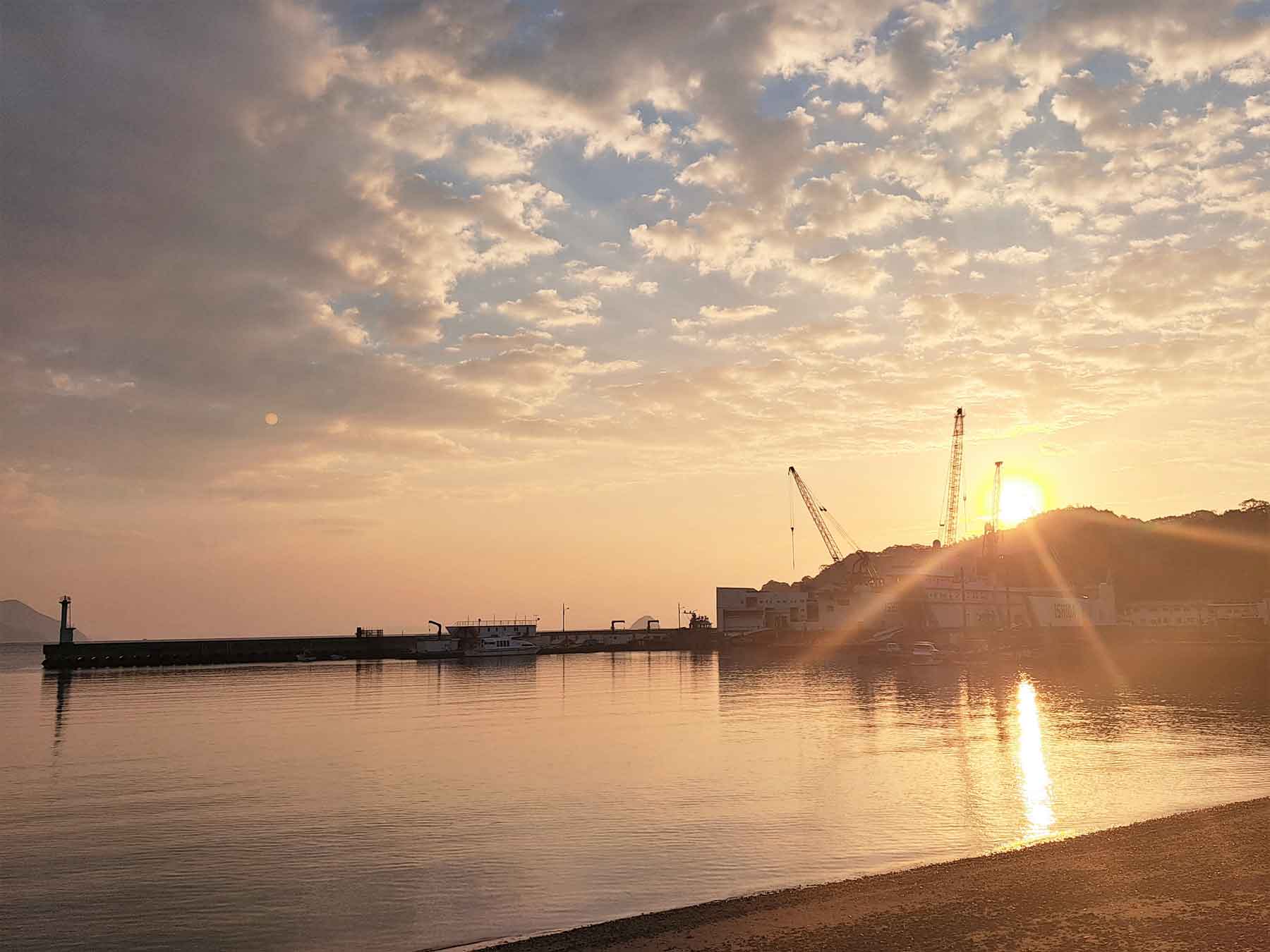

| 千守海岸の台風 |

光春・自宅前の海で |

|

| (左が造船所) (中央が今もある自宅) (右が倉庫) |

|

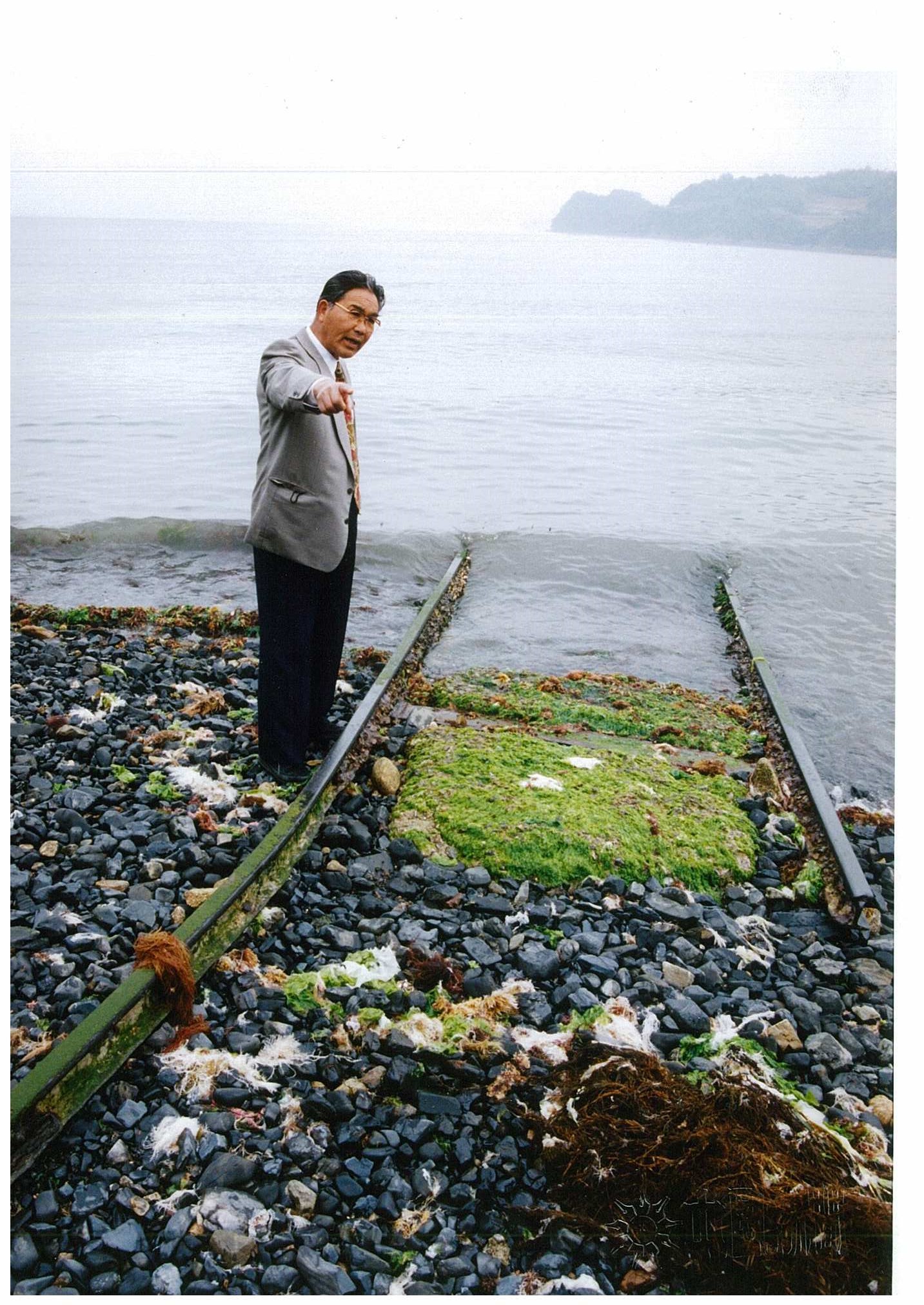

ここで造船所をしていたと語る光春

|

| 今もある自宅(築100年) |

自宅前の海に残るレール |

大正12年5月1日、石田造船の看板を上げて木造船の新造・修理を開始しました。この家で私も生まれ、100年経過した今も屋根を葺き替えながら維持しています。

仕事も順調に推移し、木造船の材料となる松を調達するため海岸沿いの山を買い、木を切り出し海に降ろし船で造船所へ運び陸揚げ後、木材を割いて乾燥させ木造船を次々と建造しました。この山は「光春公園」と名づけ光春がライフワークとし自ら整備し、春には桜が満開となり私の憩いの場所となっています。

翌13年2月19日、待望の長女が誕生し喜びに沸きました。五左衛門28才、シモ25才の時でした。大正15年から昭和元年へと年号が変わり、気持ちも新たに妻シモと一緒に木造船建造に打ち込み、職人の数も2人から4人、6人と徐々に増えていきました。

昭和3年1月9日、五左衛門が33才、シモ30才の時、待望していた男の子が誕生しました。「光り輝く瀬戸の春」のように育ってほしいと願い「光春」と名付けました。私の父です。

シモは、くわえタバコで囲碁を打つのが趣味だったそうです。いつも五左衛門の兄弟が儀三郎の家に集まり、楽しく囲碁を打っていたそうです。

それから五左衛門37才、シモ34才の時に三男が誕生し、五左衛門41才、シモ38才の時に四男が誕生して4人の子供に恵まれました。

長女が14才になり、光春も8才に成長していたので2人で弟達の面倒をよく見ていました。

しかし、産後の養生が良くなかったのかシモの体調が優れず、その年の暮れが押し迫っていた12月27日、38才の若さで生涯を閉じ永眠しました。五左衛門が41才でした。

シモは亡くなる1ヶ月前に、自分の死期が近いのを悟っていたのか、伯母に自分の体調が優れないので、死んだ時、枕教を上げる時の布団が汚かったら、葬儀に参列した人に笑われるので、新しい布団を縫ってくれと頼んだそうです。

とても気丈な人で、みんなから「シモさん、シモさん」と慕われていたそうです。

38歳という若さで幼子を置いて旅立つということは、どんなに辛く、何を思っていたのか、想像しただけでとても悲しくなります。

私が今あるのは、先祖のおかげであり、これからも先祖供養を大切に子に伝え、「ありがとうと感謝の気持ち」で毎日を過ごしていきたいと思っております。

翌年、昭和16年光春が三庄中学1年の時に太平洋戦争が始まり、46才の五左衛門は海軍に徴兵されました。

開戦から2年経過した昭和

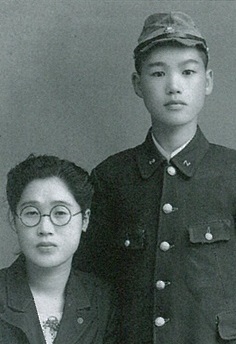

18年3月、15才となった光春は自分も将来戦争が終わったら父と一緒に船大工をすることを夢見て、大崎上島にあった航空科と造船科が併設されていた「木江造船学校・造船科」を受験し、見事に難関を突破して合格しました。

長女は21才に成長して大阪の看護学校卒業後、負傷した兵隊の世話をするため広島赤十字病院で働いていました。光春が入学できた事を誇りに思い入学式に合わせ身の回りの支度をして寄宿舎へ連れて行きました。

光春はあとで姉に連れられて行った入学式が忘れられないと語っていました。

| 五左衛門 |

光春と姉 |

後列・左から2番目が光春 |

|

|

|

| 姉(広島赤十字病院) |

姉 |

姉 |

|

|

|

上下関係の厳しい寄宿舎生活を送り、先輩に殴られ泣きながらも部屋では先輩達がいるので、外へ出て街灯の下で歯を食いしばって 勉強したと言っていました。

学徒動員にも駆り出され、戦争が終わりかけた昭和20年3月、晴れて「木江造船学校・造船科」を無事卒業し、4月から姉が住んでいた大阪の木津川沿いにあった大阪造船へ就職しました。

そして8月6日、広島に原子爆弾が投下された事を聞き、姉の消息が心配で居ても立ってもいられず、直ぐに汽車に乗り大阪から因島に帰ってきました。

五左衛門も戦地で左目に火傷を負って失明し、半年で因島に帰って来て尾道の行商人の紹介で子連れのハツノと巡り合い同居し子供達の面倒を見ていました。

光春は再会を喜び合い、五左衛門と2人で姉を広島へ探しに行く準備をしました。

尾道へ出て汽車を乗り継ぎ広島へ着いたのが原爆投下から5日たった8月11日のことでした。広島へ辿り着き、焼け野原となった広島市内に入り我を失うくらいの衝撃を覚えました。

この状況から姉も死んだと思っていましたが無事再会することができました。

市内は死人の山と焼け爛れた人々や病人でいっぱいで、あちこちで黒煙も立ち込め真夏の太陽が照りつける中、姉は忙しく病人の手当てに追われ、光春と五左衛門はそれを一緒に手伝いながら2日間野宿したそうです。この日の事は一生忘れられなかったようです。

姉の無事に安堵し広島から帰って8月15日朝、天皇陛下の玉音放送がラジオから流れ、千守・地蔵堂に集まって同級生達と聞きましたが、あまり良く理解できず、五左衛門から「日本は戦争に負けた。これで戦争も終わった」ことを告げられました。

私の父、光春は五左衛門と一緒に太平洋戦争を生き抜き、戦後の激動期を五左衛門の船大工の仕事を手伝いながら仕事を覚えるため苦労を重ねました。この経験があとの石田造船の繁栄となっていきました。

戦後の混乱から3年が経過した昭和23年、造船技術も鋼船の建造へと移り変わり、昭和25年夏、五左衛門から「わしも55才になり年をとったので隠居する。これからは光春、お前がやれ」と言って2代目光春に石田造船を託すことになりました。

光春は二代目に就任してから朝早くから夜遅くまで現場と事務所を行き来しながら職人の世話から仕事の段取り、営業、支払い

まで1人10役をこなし、休むことなく働き、持って生まれた感性と独創的なアイデアを持って因島一の財閥を夢見て努力しました。

昭和31年1月17日、松永の高諸神社の9人娘の三女を1回会っただけのお見合いで「一目惚れ」して嫁に迎えました。嫁入りは自分が建造した貨物船「三庄丸」を運転し、妻となる由子と両親・妹達を一緒に乗せ千守海岸へ2時間かけて到着しました。岸壁がなかったので歩み板を船首から砂浜に降ろし、40cm幅の狭い板の上を由子の手を携えて無事、千守・地蔵堂の海岸へ上陸しました。

その日は正月明けの晴天で近所の人々がたくさん祝福に訪れ、稚児行列のあとを海岸から自宅へと辿り着き自宅で結婚式を上げ、親戚や同級生らと夜の明けるのも忘れるくらい飲み明かしたそうです。

いま思えば、由子はなぜ神主の娘から造船所の妻として因島へ嫁入りする決断をしたのでしょうか。その当時の因島は橋もなく交通手段は小さな船しかありませんでした。光春だけを信じて嫁入りし、帰りたくても帰れず夜になると真っ暗で波の音しか聞こえず毎晩泣いていたそうです。

由子は天真爛漫で笑顔を絶やさず給料は全て自分が管理し、少しの金が余れば毎月貯金していました。千円、一万円、十万円、百万円と預金も増え、従業員からの前借りや、突然の出費が発生しても蓄えを引き出し対応していました。あとで光春は「由子がしっかりと家計を守り預金してくれていたので今の石田造船がある」と言っていました。

光春が私に「いつまでもあると思うな親と金」「借入金は全て個人の土地、建物を担保に入れて債務保証しており何かあれば全部失う。心して経営しろ」とよく言っていたのを思い出します。

昭和28年から、日立造船因島工場で建造中の大型船の煙突製作工事を始めました。千守の造船所で製作後、海上クレーンにて20mもある大型煙突を吊り揚げ日立造船へ運び、昭和31年までの4年間で煙突製作の基礎を作りました。

翌年、昭和32年1月1日、朝10時30分に一貫目の大きな赤ちゃんとして私が生まれました。大晦日の朝から自宅で産婆さんが待機し、タライに湯を沸かしていたそうですが、難産でなかなか生まれなかったようです。

私が生まれて5年が経過した昭和37年2月、福山港沖に日本鋼管が製鉄所を建設する事になり、埋め立て工事に使う鋼船の砂利船を初めて光春が建造して高い評価を受け、連続3隻建造しました。これが当社の鋼船建造の始まりとなりました。

昭和39年には五左衛門が造った千守海岸の造船所も手狭となり、移転を決意し広島県から許可を得て7月から三庄湾の埋め立てを開始しました。4年かけて昭和42年埋め立てが完成し創業以来3度目となる移転となりました。

新工場に本格的な30tと10tのジブクレーンを2基新設、499トン型船台も2基設備し、その内の1基は中国地方には無いタイプで全天候型船台とし、屋根を付け、小型造船業界から絶賛の評価を得ました。

五左衛門の時代から個人造船所として営業していましたが工場移転と同時に組織も有限会社に変更し、資本金1000万円の石田造船工業を設立しました。

高度成長時代と重なり、日立造船も大型船の建造・輸出が増え、島中が造船景気に沸き、鉄の音が高く鳴り響いていました。

当社も日立の建造スケジュールに合わせ、大型煙突を3ヶ月に1基、年間4基製作する工程を組み、修繕船と新造船、煙突の3本柱で事業を進めて行きました。

また、日立造船が三庄・家老渡に廃油処理施設・瀬戸内タンククリーニングを設立し、油の処理を開始しましたので、当社もそれに合わせ、陸上から沖合1㎞の桟橋施設の建設に係り廃油バージを建造し、日立へリースする事業も開始しました。

移転した翌年、光春の発案となる日本初の小型プッシャーバージ「広島丸」を建造し、2年後の昭和47年には光春の名前を取って「光春汽船」を設立し、自分で建造した99トン型タンカー「盛油丸」やタグボート「新辰丸」の運航を開始しました。このタンカーも 荷主からの評判を得て翌年にひと廻り大きい「第二盛油丸」を建造しました。

私が中学生となった頃、千守海岸の造船所跡地600坪に自宅を建て、庭に10メートルの池を掘って鯉を飼い、池の掃除はいつも私でした。人も羨むほどの企業に成長しても両親は倹約に努めました。

因島は離島のため、本土へ出るにはフェリーを利用しなければなりませんでした。そこで、因島土生港と金山港のフェリー浮桟橋を建造し、広島県へリースする事業も始めました。

建設業の許可を取得して因島で初めて海上クレーンを建造、また、因島中のフェリーや旅客船桟橋の建造・修理を請負う事となり、ほとんどの港の桟橋と橋を製作しました。こうして、造船業と海運業、建設業を併設し、三社一体の個人企業へと成長し、順風満帆の日々でした。

昭和47年4月、私も光春が勉学に励んだ「木江工業高校・造船科」へ入学し光春が敷いたレールの上を歩み始めました。

昭和51年には3隻目のタンカーで社船となる「第三盛油丸」が完成して運航を始め、翌年52年には福山の常石と内海町を結ぶ両頭フェリー「うつみ」を建造・引渡しました。

昭和53年には中国小型船舶工業会の理事に就任し、因島の重井と細島を結ぶ初代フェリー「こまたき」を建造しました。

この年の夏、妻・シモが他界したあと五左衛門が後妻に迎えていたハツノが7月17日、79才で他界しました。

五左衛門は83歳となり毎日「お茶」をたて釣りを楽しみ、光春の成功を肌で感じとっていました。近所の人にも「光春がようやってくれるから安心だ」と言っていたのを思い出します。

昭和50年4月、私は長崎造船大学・船舶工学科へと進みました。

網場町の大学正門前にある「清水ヶ丘寮」へ入学し、1年間の寮生活を経験しました。寮では、食事当番や風呂当番などを順番でし、部屋は先輩との2人部屋で色々な学校生活について教えて頂きました。

二年生になり、木江の後輩が入学することになったので、近くの一軒家を借りて共同生活を2年間楽しみました。

四年生になると、卒業した先輩が住んでいた市内の片添町にあるアパートに引っ越して、1人暮らしを始めました。長崎大学の裏手にあり、路面電車でどこにでも行ける、格好の場所でした。近くに住む同級生達と、毎日のように喫茶店に通ったりしながらインベーダーゲームに夢中になり楽しい大学生活を過ごしました。

昭和54年3月、私は大学を卒業しましたが、オイルショックのため造船業界が大不況で就職が難しい状況でした。

卒業前に教授から、造船所の求人は無いので、大学院に進学するか、語学留学するか、進路を早く決めるように言われました。学友達は、警察官になったりと違う道を選択するする者もいましたが、私は教授に相談し、進学や就職はやめてアメリカへ語学留学する道を選びました。

両親に留学したい旨を伝えると「若い内にやりたい事をやれ!!」と応援してもらい、アメリカの大学の新学期が始まる9月に合わせ、渡米するまでの4ヶ月間で留学手続きやパスポートを取得したりと準備を進め、8月30日にロスアンゼルスへ旅立ちました。

羽田から直行便に乗り9時間かけてロスアンゼルスに到着し、右も左も分からないままタクシーに乗りました。大都会ロスアンゼルスを離れるにつれ、山肌から木が無くなり、西部劇で見るようなサボテンが山に生えているのを見て、まさか変な所へ連れて行かれるのではと不安になりましたが、ロスアンゼルス郊外でサンディエゴに近い、リバーサイドの町に無事辿り着きました。

入学することになっていたカリフォルニア大学リバーサイド校の受付を訪ねた所、すでに金曜日の夕方5時をまわっていたため、担当者が帰ったあとでした。その日は入学手続きは出来ず、月曜日に出直すよう言われ、トランクを引き摺ってホテルを探し宿泊しました。

時差ボケもあり、丸一日寝て、目が覚めたのが日曜日の昼でした。月曜日になんとか入学手続きを済ませ、寮ではベトナム人の医学生と同部屋になりました。

生活も文化も全く違うアメリカでの生活が始まり、寮のカフェテラスで朝・昼・晩の食事をとりながら、徐々に生活に慣れていきました。英語もちんぷんかんぷんで一切喋れず、辞書を片手に身振り手振りで英語の勉強を始めました。

3ヶ月が過ぎた頃、なんとなく会話が耳慣れしてきて、半年も経てば、ある程度の日常会話が出来るようになりました。1年経った頃には、頭の中で日本語から英語に変換していた会話も、直接英語で話せるようになり、馴染めば会話も出来るようになるんだと思いました。

アメリカ人の友達もたくさんでき、夏休みに実家に誘ってもらったり、クリスマスや感謝祭なども初めての経験で見るもの全て新鮮でした。アメリカ人はパーティー好きで、週末はどこかでパーティーが開かれダンスを楽しんだりと、国民性と文化に育まれ、よき伝統を守っていました。

二度とない青春時代の証となった、2年間のアメリカでの大学生活を終え、昭和56年7月30日に日本へ戻って来ました。

帰国後、大阪の名村重機船渠へ就職しましたが、戦時中、姉と光春が夢を抱き出て行った「大阪」との縁は時代が変わっても続くなと不思議に感じたものです。入社1年後に東京事務所へ転勤となり2年間東京で生活したあと、昭和59年、3年間の修行を終え家に帰って光春の元で経営学を学びました。

五左衛門は昭和58年12月13日、光春に見守られながら87年の生涯を閉じました。

昭和59年、光春は原爆が投下された5日後の8月11日に姉を探しに広島に行ったことが認められ、39年振りに原爆手帳の申請が受理されました。

昭和63年には伊豆急行㈱から伊豆急下田の「黒船型遊覧船」を受注し、本格的な旅客船建造へと舵を切って行きました。3本マストやレゲン張りワイヤーなどの艤装工事では、光春が木造船建造で培った技術が大いに発揮されました。

昭和64年、年明けに昭和天皇が崩御して年号が変わり平成元年となった2月22日、「黒船型帆船、サスケハナ」が進水しました。

艤装工事も終了した3月中旬には私も乗船して瀬戸内海から太平洋に出て下田港までの回航に立ち会い、下田港で伊豆急行の関係者から大歓迎を受けた事を思い出します。

| サスケハナ |

さよひめ |

|

|

| サスケハナ就航披露パーティー |

|

平成2年には、「サスケハナ」をモデルとした唐津港で遊覧する「さよひめ」が誕生し、日本はバブル景気に沸いていました。翌平成3年には光春の集大成となる菩提寺、明徳寺の本殿を建設し真言宗・醍醐派の管主である大僧正をお招きし落慶法要が営まれました。

商号も石田造船工業㈲から石田造船建設㈱へ変更し「夢」の実現に向け前進して行きました。

平成5年には、私が設計した199トン型タンカー「光進丸」「双葉丸」を2隻連続建造しました。平成6年

3月には日本初となる独創的なアイデアを盛り込んだ半没水型水中展望船「ジーラ」を建造し、翌年には「ジーラ」の姉妹 船「ピンクジーラ」と連続建造しました。三庄幼稚園の園児を乗せ水中遊覧を実施し、砂浜で「ギザミ」などの小魚が泳いでいる姿を目にした子供たちが大変喜んだことを思い出します。

平成8年にはプッシャー型貨物フェリーを建造して「どんがめ」と名付け、平成9年には北方四島ビザなし渡航で使用する旅客船「ルサ・ロゴサ」が誕生して北海道・根室・花咲港に就航しました。

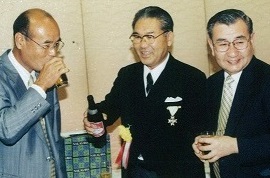

光春は平成10年4月29日、日本国政府より光春が今までの造船に携わった経験を高く評価され、天皇陛下より「勲五等瑞宝章」を由子と共に皇居にて授与されました。初めて皇居に入り緊張と感激で人生最高の良い思い出となったようです。後日、尾道のホテルで「受賞記念パーティー」を開催しました。

|

| 右側(光春・由子) |

中央(亀井圭子さん) |

全功 |

|

5月30日には沖縄、那覇港で遊覧する世界初となる「4胴型水中展望船・オルカ」を建造し、この年は石田造船にとって最高の年となりました。

平成11年、正月には五左衛門の時代から信仰している「金刀比羅宮」へ200万円を寄付し、光春の叙勲記念として石碑を奉納しました。今でも本殿から奥の院へと続く参道に石碑が立っています。

平成12年正月明けに光春が社長在任50周年を迎えたこともあり、資本金を9990万円まで増資しました。私も1月1日で43才を迎え、男の厄年でもあり光春から厄を福に変えるため正式に社長交代を告げられました。光春は会長に就任しました。

私は副社長のNO.2から社長のNO.1になりトップの辛さを身に染みて感じました。NO.2は気楽でNO.1は逃げられない事を知り、社長にならなければ分からない重圧と責任の重さを次々と経験しました。光春が「個人企業の社長は誰にも相談できない。1人で全てを決めて実行しろ。ワンマンでなければ成り立たないのが個人企業の宿命だ」と言っていた意味が良く理解できるようになりました。

私は平成4年から23年までの19年間、光春と二人三脚で工場改革を実施し、生き残るため熟考した結果、15億円の設備投資を実施しました。今では外観を船にアレンジした工場が完成し、修繕船もドックゲートを開閉する事により干満に関係なく工事が出来るようになりました。

あの時の決断がなかったら今の石田造船はなかったと思っています。

私は、平成14年から先祖代々親交を深めてきた「金刀比羅宮」発行の「ことひら」の連載を開始し、今年で14年目を迎えました。

これも先祖が明治の初期から信仰していた「おかげ」だと思っています。新造船を手掛ける時とか節目、節目に参拝させて頂いています。

平成15年には日本初となる3胴型旅客フェリー「第二せきぜん」が竣工し、船の難所である来島海峡横断の航路に就航しました。平成16年にはテレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」の「技あり日本の底力」で紹介され、平成17年にはNHK広島「お好みワイド」の生中継を工場から中継し、日本初となる厚生労働省大島青松園と高松港を結ぶ3胴型旅客船「まつかぜ」も建造しました。

平成20年には沖縄県うるま市の米軍ホワイト・ビーチ傍にある平敷屋漁港から津堅島を結ぶ「フェリーくがに」を建造し、私と光春が一緒に乗船して7月29日早朝、因島・三庄から豊後水道を経て、鹿児島、屋久島、奄美大島経由で津堅島までのノンストップで3昼夜の回航に立ち会いました。

沖縄で灼熱の太陽を浴びて4日間滞在ののち因島に帰りましたが、長旅の疲れが出て1ヶ月の入院生活を送る事を余儀なくされました。私が付き添っているので大丈夫だろうと安易に船で連れて行った事を後悔し、ひたすら謝りました。

平成21年には警察庁向けで40ノット以上で航行できるパトロール艇4隻を開発・建造し、国交省中部地方整備局からも19トン型港湾業務艇も受注して高い評価を得ました。

平成22年にはNHK連続テレビ小説「てっぱん」のロケ地に選定され、従業員共々参加し光春の最後のテレビ出演となりました。今では良い思い出となっています。

平成23年3月11日に発生した東北大震災の復興支援にも光春が愛用していた木造釣り転馬船を宮城県漁連仙台支所へ寄付し、光春は「東北の漁師たちの支援が出来た」と大喜びしていました。そして復興支援となる4.9トン型小型漁船の建造も12隻受注し、光春から「しっかりやれ」と激励されたことを思い出します。

私が大好きだった光春は東北大震災の年の瀬、平成23年12月2日、私に何も告げる事なく突然旅立っていきました。由子も難病を患い10年間の闘病生活の末、光春の死を見届けるかのように平成24年7月13日、私が見守る中、大きな息をしたあと安らかに眠り光春の元へ旅立って行きました。2人とも戦中、戦後の昭和の激動期を生き抜きました。両親にはいくら尽くしても尽くし切れず後悔だけが残り、まだまだ傍にいて欲しかったと思っています。

光春は芯が強く負けん気が強い男気のある、竹を割ったようなストレートな人でした。他人の面倒も良く見て近所の人々からの信頼も厚く神仏を大切に毎朝欠かさず手を合わせる人でした。今でも私の心の中で生き続け、毎日私を見守ってくれています。

このように石田造船の歴史は明治、大正、昭和、平成へと変わり私で3代目を迎えていますが、創業当初から船を建造する熱い気持ちは変わりません。五左衛門、光春の苦労に感謝し「ありがとう」の感謝の気持ちを持って一所懸命努力し、将来4代目に引き継げることを夢見て邁進しています。

|